为什么儿子会在睡觉时滑进我的被窝?这种情况正常吗?应该如何避免?

近年来,有关“睡觉时被儿子滑进去”的事件屡屡发生,引起了社会的广泛关注。据统计,每年有大量的家庭因为这个问题而发生意外,给孩子和家长带来了极大的伤害。本文将从多个角度对“睡觉时被儿子滑进去”这一现象进行深度解析,并提供一些建议和观点,希望能够引起家长们的重视。

二、“睡觉时被儿子滑进去”的原因及危害

(一)原因

1. 家长疏忽大意

很多家长在睡觉时没有注意到孩子的动向,或者将孩子放在了不安全的位置,导致孩子在睡眠中滑进了危险的地方。

2. 床品不适合

有些床品过于柔软或者过于单薄,容易导致孩子在睡眠中滑落。

3. 孩子睡眠习惯不好

有些孩子喜欢在睡眠中翻身、踢腿等,容易导致从床上滑落。

(二)危害

1. 身体受伤

孩子从床上滑落可能会导致身体受伤,如摔伤、擦伤、骨折等。

2. 心理阴影

孩子在睡眠中受到惊吓,可能会产生心理阴影,影响其身心健康。

3. 窒息危险

如果孩子滑进了被子、枕头等物品中,可能会导致窒息危险。

三、如何避免“睡觉时被儿子滑进去”

(一)选择合适的床品

家长应该选择适合孩子年龄和睡眠习惯的床品,如床垫、被子、枕头等,确保孩子的睡眠安全。

1. 床垫

床垫的选择要根据孩子的年龄和体重来确定,床垫的硬度要适中,不能太软也不能太硬。

2. 被子

被子的选择要根据季节和天气来确定,夏季可以选择薄一些的被子,冬季可以选择厚一些的被子。

3. 枕头

枕头的选择要根据孩子的年龄和身高来确定,枕头的高度要适中,不能太高也不能太低。

(二)注意孩子的睡眠姿势

家长应该注意孩子的睡眠姿势,避免孩子在睡眠中翻身、踢腿等,导致从床上滑落。

1. 调整睡眠姿势

家长可以根据孩子的睡眠习惯,调整孩子的睡眠姿势,如仰卧、侧卧等。

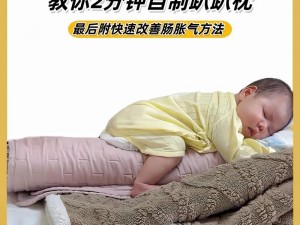

2. 使用睡眠辅助工具

家长可以使用一些睡眠辅助工具,如床护栏、床垫防护垫等,增加孩子睡眠的安全性。

(三)加强安全教育

家长应该加强对孩子的安全教育,让孩子明白睡觉的安全注意事项,如不要在床上玩耍、不要将手放在被子外面等。

1. 安全教育

家长可以通过讲故事、看视频等方式,加强对孩子的安全教育,让孩子明白睡觉的安全注意事项。

2. 监督孩子睡眠

家长应该在孩子睡眠时,保持警惕,随时观察孩子的睡眠情况,确保孩子的睡眠安全。

四、“睡觉时被儿子滑进去”的应对措施

(一)及时处理伤口

如果孩子在睡眠中从床上滑落,导致身体受伤,家长应该及时处理伤口,如清洗伤口、消毒伤口、包扎伤口等。

1. 清洗伤口

家长应该用温水和肥皂清洗伤口,去除伤口中的污垢和细菌。

2. 消毒伤口

家长应该用酒精或碘酒消毒伤口,防止伤口感染。

3. 包扎伤口

家长应该用干净的纱布或绷带包扎伤口,避免伤口受到二次伤害。

(二)观察孩子的身体状况

家长应该密切观察孩子的身体状况,如是否出现呕吐、头痛、嗜睡等症状,如果出现这些症状,应该及时带孩子去医院检查。

1. 观察身体状况

家长应该密切观察孩子的身体状况,如是否出现呕吐、头痛、嗜睡等症状。

2. 及时就医

如果孩子出现这些症状,家长应该及时带孩子去医院检查,确保孩子的身体状况良好。

(三)加强家庭安全管理

家长应该加强家庭安全管理,如安装监控摄像头、门窗报警器等,提高家庭的安全性。

1. 安装监控摄像头

家长可以在孩子的房间、客厅等地方安装监控摄像头,随时观察孩子的情况。

2. 门窗报警器

家长可以在门窗上安装门窗报警器,当门窗被打开时,报警器会发出警报声,提醒家长注意。

五、结论与行动指南

“睡觉时被儿子滑进去”是一个需要引起家长们重视的问题,家长们应该加强对孩子的安全教育,选择合适的床品,注意孩子的睡眠姿势,加强家庭安全管理等,避免孩子在睡眠中发生意外。家长们也应该关注孩子的心理健康,及时处理孩子在睡眠中受到的惊吓,让孩子健康快乐地成长。

(一)核心观点

1. “睡觉时被儿子滑进去”是一个需要引起家长们重视的问题,家长们应该加强对孩子的安全教育,选择合适的床品,注意孩子的睡眠姿势,加强家庭安全管理等,避免孩子在睡眠中发生意外。

2. 家长们应该关注孩子的心理健康,及时处理孩子在睡眠中受到的惊吓,让孩子健康快乐地成长。

(二)行动指南

1. 选择合适的床品,如床垫、被子、枕头等,确保孩子的睡眠安全。

2. 注意孩子的睡眠姿势,避免孩子在睡眠中翻身、踢腿等,导致从床上滑落。

3. 加强对孩子的安全教育,让孩子明白睡觉的安全注意事项,如不要在床上玩耍、不要将手放在被子外面等。

4. 加强家庭安全管理,如安装监控摄像头、门窗报警器等,提高家庭的安全性。

5. 及时处理孩子在睡眠中受到的惊吓,关注孩子的心理健康。